머리부터 발끝까지 검은 옷을 걸친 장발의 남자가 손뼉을 치고 발을 구르며 플라멩코를 추고 있다. 격렬하게 몸을 움직이는 댄서 옆에는 배경처럼 솔로 기타리스트가 앉아 있다. 기타가 쏟아내는 빠르고 강렬한 소리와 남성 솔로 댄서의 현란한 몸짓은 순식간에 프라도 미술관(Museo del Prado)의 넓은 홀을 점령해 버린다. 플라멩코의 열기로 단단히 밀폐된 미술관은 한여름 마드리드의 불볕더위도 뚫지 못한다.

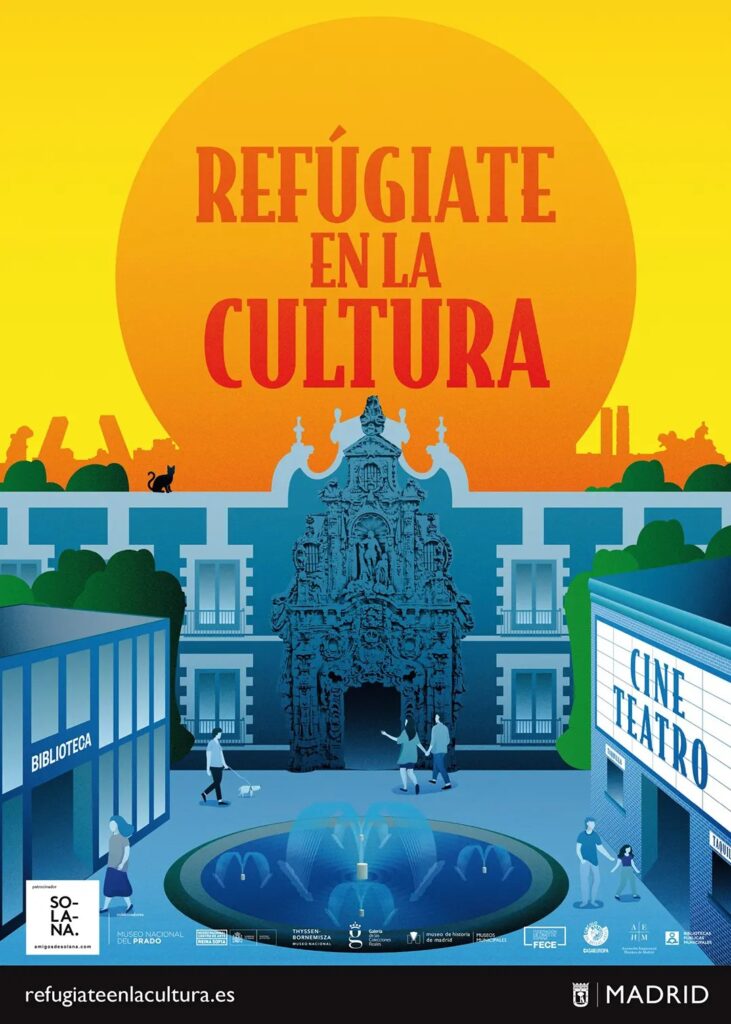

2024년 7월, 스페인 마드리드의 바깥 온도는 무려 40℃에 달했다. 오후 3시 무렵 작렬하는 태양을 피해 프라도 미술관으로 대피한 사람들은 그렇게 폭염에서 살아남았다. 플라멩코 공연은 무더위에 지친 사람들을 호출하는 생명의 사이렌이었다. ‘여기로 와서 공연도 즐기고 시원한 물 한 잔 들이켜고 뜨거운 몸도 식히세요.’ 프라도 미술관이 운영하는 “문화 속으로 대피하기(Refúgiate en la Cultura)” 프로그램이다.

(출처: 마드리드 시의회 웹사이트)

“태양을 피하는 방법”? 미술관으로 오세요

재난 대피소, 응급 대피소, 폭염 대피소… 대피소는 우리가 생명의 위협을 느낄 때 찾아가는 곳이다. 생명 앞에서는 다른 어떤 것도 중요하지 않다. 대피소는 물리적 인간의 신체 보호를 최우선으로 하기에 하드웨어적 기능만 제대로 수행할 수 있으면 충분했다. 감성과 낭만이 빠진 대피소는 아무래도 좀 삭막할밖에. 대피소를 찾는 이들의 정신적 대피는 각자의 몫이다. 이 지점에서 프라도 미술관은 ‘만약에 대피소와 미술관이 만나면?’이라는 질문을 던진다.

대피소가 미술관이라면 어떨까? 한번 상상해 보자. 폭염을 피해서 대피소에 갔는데 마침 멋진 댄서의 플라멩코 공연을 관람할 수 있다면? 대피해 있는 그 순간 동안은 덜 불안하고 덜 불쾌할 것이다. 어쩌면 플라멩코의 멋에 흠뻑 취해 바깥의 불볕더위는 까맣게 잊고 ‘아름다운 대피’의 반전 매력을 처음 경험하게 될는지도 모를 일. 프라도 미술관은 폭염 대피객들에게 몸과 마음의 쉘터를 제공한다. 대피소와 미술관의 생뚱맞은 만남은 의외로 무척 성공적이었다.

프라도 미술관이 폭염 대피소로 나서게 된 데는 합리적인 이유가 있다. 마드리드에서 1819년에 개관한 프라도 미술관은 8천여 점의 스페인 국립 미술 컬렉션을 보유하고 있다. 값을 매길 수 없는 귀한 작품들을 보관하는 데 가장 중요한 것은 온도와 습도 유지다. 프라도 미술관을 비롯한 대부분의 주요 미술관은 실내 온도를 18~21℃로 유지하기 위해 상시 에어컨을 가동한다. 폭염 대피소로 최적격인 셈이다. 그리고 이렇게 시민들을 에어컨이 있는 공간에 한데 모으면 각 가정의 에어컨 수요를 줄일 수 있다. 이는 더운 여름철 전력수요가 몰리는 오후 시간대 시의 전력 과부하 문제를 완화하고 블랙아웃을 방지한다. 도시의 열섬효과도 완화할 수 있다. 그리고 무엇보다도 많은 사람들이 미술관을 찾도록 하는 것은 세계 모든 미술관의 주요 관심사다. 그것이 더위를 피해서건 예술을 감상하기 위해서건 말이다.

미술관의 하드웨어적 쓸모

미술관이라고 꼭 미술품 전시만 해야 하나? 기후위기는 미술관에도 새로운 역할을 부여한다. 도시의 주요 인프라로서 시민들을 보호하라는 주문이다. 기후위기 앞에서 예술이라고 예외일 수는 없다. 미술관은 대부분 실내 공간이 넓고 비어 있어 많은 사람들을 수용하는 대피소로 제격이다. 우리 삶 가까이서 일상과 호흡하고자 하는 예술 본연의 목적에도 부합한다. 평범한 일상인의 진정한 감상은 어쩌면 미술관의 하드웨어적 쓸모에서 나온다. 이보다 직관적인 예술이 어디 있으랴.

프라도 미술관 이전에 브루클린 미술관(Brooklyn Museum)이 있었다. 1897년 뉴욕 브루클린에 설립된 이 미술관은 1만 5천 평이 넘는 부지를 자랑하는 뉴욕에서 두 번째로 큰 미술관이자, 뉴욕에서 최초로 폭염 대피소를 운영하는 미술관이다. 뉴욕시는 에어컨이 가동되는 공간이 최소 10명의 대피객을 수용할 수 있을 만큼 넓고, 직원이 상주하며 식수를 제공할 수 있고, 오전 10시부터 오후 3시 사이에 문을 여는 시설을 폭염 대피소로 인정한다. 뉴욕시는 ‘더위 뽀개기 운동(Beat the Heat Initiative)’의 일환으로 시 전역에 500여 곳의 폭염 대피소(cooling centers)를 운영한다. 브루클린 미술관은 링컨센터(Lincoln Center), 뉴욕박물관(Museum of the City of New York)과 함께 뉴욕시가 폭염 대피소로 지정한 3개 문화시설 중 하나다. 뉴욕시의 규정에 따라, 브루클린 미술관의 폭염 대피소는 “이틀 연속으로 35도 이상이거나, 하루 동안 38도 이상일 때” 문을 연다. 에어컨이 없거나 전기료가 부담되는 시민, 특히 아이가 있는 가족들에게 적합하다. 미술관 티켓을 구매하지 않아도 폭염 대피소는 누구나 이용할 수 있다.

예술이 있는 감동적인 폭염 대피소라니!

브루클린 미술관이 대피소라는 하드웨어적 기능에 충실하다면, 바르셀로나 현대문화센터(Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 이하 CCCB)는 프라도 미술관처럼 대피소의 기능과 예술의 결합에 주목한다. 결합은 시너지다. 더하기가 아니라 곱하기다. 그 결과 CCCB는 예술 작품을 다루는 아트센터에 머무르지 않고, 폭염기 대피객들의 쉘터이자, 힘든 몸과 마음을 치유하는 상담소이자, 사회적 만남이 일어나는 광장이자, 생존의 스토리를 다루는 드라마틱한 극장이 된다. 대피소와 예술의 조화는 CCCB가 이 모든 역할을 단박에 멋들어지게 소화해 내도록 이끈다. 1인 2역을 넘어 3역, 4역이다.

CCCB는 폭염 대피소를 포함한 1인 다역을 수행하기 위해 많은 노력을 기울였다. 그저 문을 개방하는 것만으로 된 것이 아니다. CCCB는 폭염 대피소 역할을 해내기 위해 실내외 공간과 건물의 여러 부분을 개조했다. 그리고 대피객을 위한 다양한 예술 행사를 마련하고, 특히 가족 단위 대피객을 위한 무료 체험 활동을 기획했다. 작년 여름 CCCB는 미술관 중앙 광장에 그늘을 조성하고 지하를 개방해서, 폭염 대피객들이 무료로 예술가들의 다양한 영상 작품을 관람하고, 엽서를 쓰고 영상을 편집해 보는 등의 체험활동을 할 수 있도록 했다.

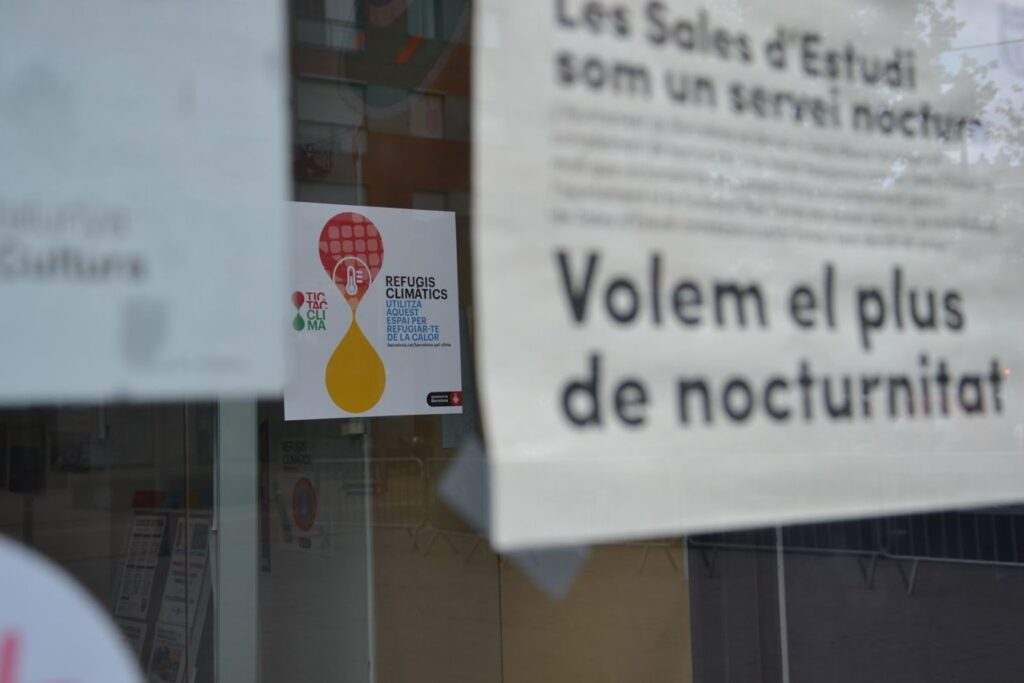

CCCB의 정문에는 ‘기후 대피소(Refugis Climàtics)’라는 스티커가 붙어있다. 작은 표식이지만 메시지는 선명하다. 미술관 관람객뿐 아니라 폭염 대피객도 눈치 보지 말고 당당하게 들어오라는 사인이다. 당신이 왜 여기에 왔는지 설명할 필요가 없다. 이 스티커는 CCCB가 바르셀로나 시의 ‘기후 대피소 네트워크’의 일원임을 증명한다. 해마다 폭염에 시달리는 바르셀로나는 시 전역에 기후 대피소를 촘촘하게 구축해서, 2030년에는 모든 시민이 집에서 5분 거리에 대피소를 찾을 수 있도록 한다는 목표를 수립했다. 바르셀로나 시의 기후 대피소는 2024년 여름 기준으로 368곳이며, 여기에는 CCCB를 포하여 20여 곳의 예술 관련 기관이 참여하고 있다.

미술 관람객과 폭염 대피객은 다른가요?

미술관마다 기후위기에 대응하는 방식은 다르지만, 적어도 미술관과 대피소의 조화를 추구한다면 거기엔 물리적인 것을 뛰어넘는 어떤 화학적 결합이 필요하다. 미술관이 사람들에게 감동과 재미, 영감을 주는 공간이었다면, 이제는 생명을 보호하는 생존의 공간으로 거듭나는 것을 의미하기 때문이다. 이것은 완전한 영역의 전환이다. 미술 관람객을 받는 것과 폭염 대피객을 받는 것은 결코 같을 수 없다. 완전히 다른 성질의 것들을 결합하려면 연금술적인 비전이 필요하다. 관람객을 대피객으로, 그리고 대피객을 관람객으로 치환하는 마법을 부릴 줄 아는 미술관만이 해낼 것이다.

기후위기 시대, 호모 루덴스에게는 미술관도 대피소도 모두 필수적이다. 미술관이 대피소가 되고 대피소가 미술관이 되는 경계 허물기에 이 시대가 요구하는 진정성이 있다. 이름이 여럿인 공간들의 쓸모다.

▶ 이 글은 한국석유공사의 웹진 ‘석유사랑’ 기고글입니다.

https://www.knoc.co.kr/upload/EBOOK/sabo/206/sub/sub11.html